安倍晋三総理が就任以来唱えている「アベノミクス」。

掲げた目標はいくつかありますが、その中で「達成した」と胸を張って言っているのが、「雇用の改善」です。

日本の労働状況を推し量る「労働力調査」によると、直近(2016年4月)では完全失業率は3.2%で、さらに低くなりました。

これはほぼ「全員雇用」と言ってもいい数字です。

さらに、他の数値でも軒並み良い成績をあげています。

アベノミクスにより成功した雇用改善

就業者数・雇用者数の増加

- 就業者数は6396万人(前年同月に比べ54万人の増加)

17か月連続の増加 - 雇用者数は5679万人(前年同月に比べ101万人の増加)

40か月連続の増加

完全失業者の減少

- 完全失業者数は224万人(前年同月に比べ10万人の減少)

71か月連続の減少

完全失業率は変わらず

- 完全失業率(季節調整値)は3.2%。

前月と同率

この数字を見る限り、失業者は減って雇用者数は増加しているのですから、雇用はずいぶん改善されたということになるのでしょう。

しかし、一向に改善しない人手不足の現状

完全失業率と正社員比率の推移 出典:労働力調査(総務省統計局)より

しかし、実感されているように、人手不足は相変わらず続いています。

右記のグラフをご覧ください。

2015年までのデータですが、完全失業率はグンと下がっているとともに、正社員の比率も下がっています。

これは、団塊の世代が大量に退職したため労働人口が下がり、同時に正社員率も低下していったわけです。

この現象は経済の動向としてはごく自然なことです。

そして、非正規社員の増加(主婦のパートなど)によって、雇用者数は増えたものの賃金の水準は上がらなくなりました。

そして、この状況下、人手不足は依然として続いています。

就業者数も雇用者数も増えているのに、深刻な人手不足が続く4つの理由

アベノミクスによって就業者数も雇用者数も増えているのになぜ、人手不足が続いてしまっているのか?

これには主に4つの理由があります。

理由1:労働力人口の減少

労働力人口というのは(15〜64歳)の年代を指します。

もうおわかりかと思いますが、少子高齢化によってその年代の人口がガクッと減ってきているわけです。

理由2:有効求人倍率の高さ

有効求人倍率は、別記事でも詳しく解説していますが、就職のしやすさを表す数字です。

これがずっと1.0を上回っている状況が続いています。つまり、求人側にとってはライバルが多く競争が激しくなっているのです。

理由3:技能を持った人間の不足

これは産業構造にも関係してきます。

かつて日本の工業を支えていた「個人の技術力」よりも効率化とコスト減を優先させるようになったため、技能・技術を持った労働者が育たなくなりました。

「人手不足ではなく人材不足」とも言われるゆえんです。

人材育成に力を入れることができなかったツケが回ってきたのかもしれません。

理由4:低価格競争で人件費が削られてしまう

よそが値下げしたからうちも、とデフレが進行していると値下げ競争は激化します。

値下げによって下がった利益をどこでカバーするか。

当然、人件費にもそのお鉢が回ってきます。

ということで賃金が下がり、思うように人が集まらなくなってしまいました。

人手不足によって発生している深刻な問題

人員を補強したくても人が集まらないから、現場に携わる従業員の負担が増える。

仕事がきつくなり、辞めてしまう。

さらに人手不足なる……

こういった負の雇用スパイラルがさまざまな業界で起きています。

低賃金がこれに加わると、状況はさらに悪化します。

日本の企業は人材確保・訓練・引き留めが企業の経営課題であるのに、アメリカは社会保険関連コストの負担増大が課題という調査結果もあります。(14年3月実施 日経リサーチとGEキャピタルの共同調査)

人手不足は、日本が抱えた深刻な問題なのです。

求職者から見ると、「正直、待遇や条件が見合わない求人が多い」という声が聞かれます。

「あの条件じゃ誰も来ない」と社内から声も上がります。

派遣やアルバイトは健康保険くらいしか保証がありませんし、契約期間が短ければスキルもさほど上がりません。

人が少なくなると、非正社員にも責任ある仕事を回さざるを得ません。

そして売上が悪いと責任を追求される。

責任者からパワハラなどを受けるケースも多発しています。

営業強化のノルマを非正社員にも押しつけるから、新人イジメにもつながります。人手不足による、負のスパイラルです。困ったものですね。

また、ある企業で聞いた話です。

実話〜人手不足で倒産してしまった例

幹部が一生懸命営業を頑張り大型案件を受注できそうなところまでこぎ着けた。

しかし現場を見ると人手が足りていない。まあ、求人をかければ何とかなるだろうと、正式に受注契約を結んだ。

ところがいくら募集をしても見込み人数が集まらず、人手が決定的に足りない。

このままだと納期が遅れ、発注元から多額のペナルティを科せられる。

関係ない部署や管理職まで狩り出して乗り切るが、社内の不満が高まり、退職する社員が続出してしまった。

この企業は幸いなことに納期を厳守できたから何とか倒れずに済みました。

もし納期遅れによるペナルティが発生したら、それが原因となって倒産する危険性すらあるのです。

店舗閉鎖、資金繰りの行き詰まりなどは容赦なくやってきます。

「人材不足倒産」は現実に起きています。

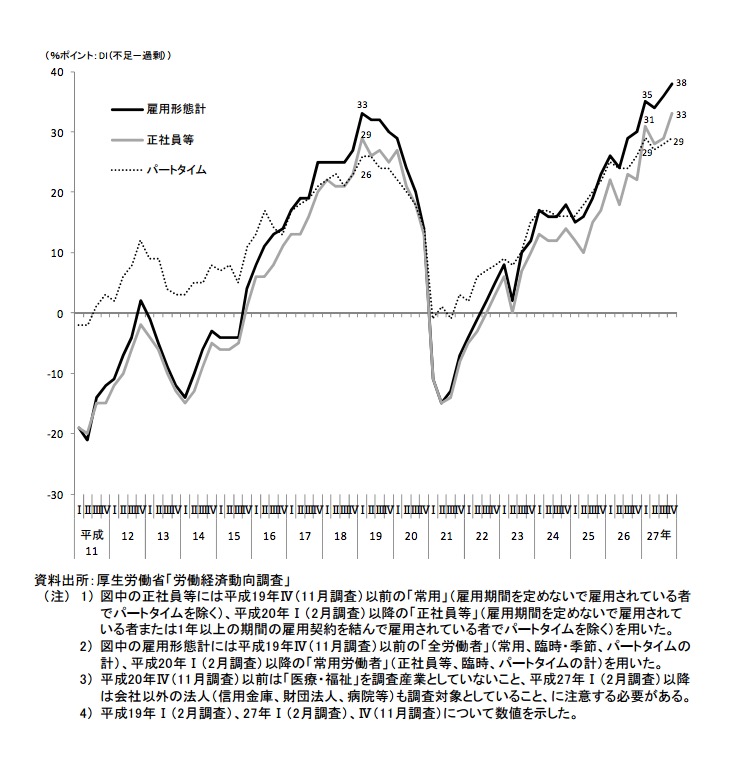

厚労省の労働経済動向調査の労働者過不足DI(指数)は依然として高止まりしています。

労働者過不足判断D.I.の推移(調査産業計)厚生労働省「労働経済動向調査」より

あなたが実感している悩みは、確実に日本全体を覆っているのです。

この深刻な人手不足問題を解消するためには、求人活動の方法論を見直し、すぐに最適な手段を講じる必要があります。

まずは、下記で紹介している書籍をご覧いただき、求人広告の実態とその解決策を知るところから始めてみませんか。